就労移行支援、就労継続支援A型・B型等の「就労系障害福祉サービス」における在宅支援の要件とICTを使った支援の広がり

就労移行支援、就労継続支援A型・B型などの「就労系障害福祉サービス」で在宅支援を行う場合は、厚生労働省が示している「留意事項通知」を踏まえ、制度上の実施要件を正しく理解しておくことが欠かせません。在宅支援は柔軟な支援手法である一方、通所支援とは異なる視点での体制整備や記録が求められます。

ここでは、事業所として在宅サービスを検討・実施する際に留意すべき点について、厚生労働省のホームページに掲載されている通知の文面をもとに整理していきます。

まずは、どのような利用者が在宅支援の対象となるのかから確認していきましょう。

利用対象者

- 在宅でのサービス利用を希望する者であって、

- 市町村が、在宅でのサービスによる支援効果が認められると判断した利用者

障害種別によって一律に決まるものではなく、本人の希望や生活状況、特性などを踏まえて個別に判断される点が特徴です。

次に、事業所として求められる主な運営要件は以下のとおりです。

運営要件

- 運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記すること。

- 指定権者から求められた場合には訓練・支援状況を提出できるようにしておくこと。

- 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューを確保すること。

- 利用者に対し1日2回は連絡・助言又は進捗状況の確認を行い、日報を作成すること。また、訓練等の内容及び利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行えること。

- 緊急時の対応ができること。

- 在宅利用者からの疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。

- 事業所職員の訪問又は利用者の通所又は電話・パソコン等の ICT 機器の活用により評価等を1週間につき1回は行うこと。

- 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用者による通所により、事業所内において訓練目標の達成度の評価等を行うこと。

- 7が通所により行われ、あわせて8の評価等も行われた場合、8による通所に置き換えて差し支えない。

(在宅と通所による支援を組み合わせることや、利用者が希望する場合にサテライトオフィス等でのサービス利用も可能。)

利用者様が在宅での作業を希望する場合は、市町村の判断を前提としたうえで、事業所として運営要件を踏まえた支援体制を整えることが重要です。

あわせて、在宅支援を無理なく提供できる流れを構築する必要があります。そのためには、連絡履歴や面談内容を記録・共有できる環境を整備し、支援の質を下支えする基盤を構築することも求められます。

社会全体でテレワークが定着し、ICTを活用したコミュニケーションや業務管理が一般化したことで、障害福祉の現場においても支援の方法や考え方が変化してきました。在宅でのサービス利用は、そうした環境変化の中で生まれた選択肢の一つです。

次に、制度の成り立ちや社会的背景を整理しながら、在宅支援がどのように位置づけられているのかを見ていきます。

1.働き方の選択肢として:在宅でのサービス利用

近年、テレワークという働き方は社会全体に広まり、私たちの働き方に大きな変化をもたらしました。この流れは、障害のある方々にとっても例外ではありません。「在宅で働く、在宅で訓練する」という選択肢も、キャリアを考える上で非常に重要な要素となっています。

在宅でのサービス利用は、通所が困難な方だけを対象としたものではなく、障害のある方一人ひとりが自分らしい生活や仕事のあり方を選択するための手段として位置づけられています。では、この仕組みはどのような経緯で制度化されてきたのでしょうか。

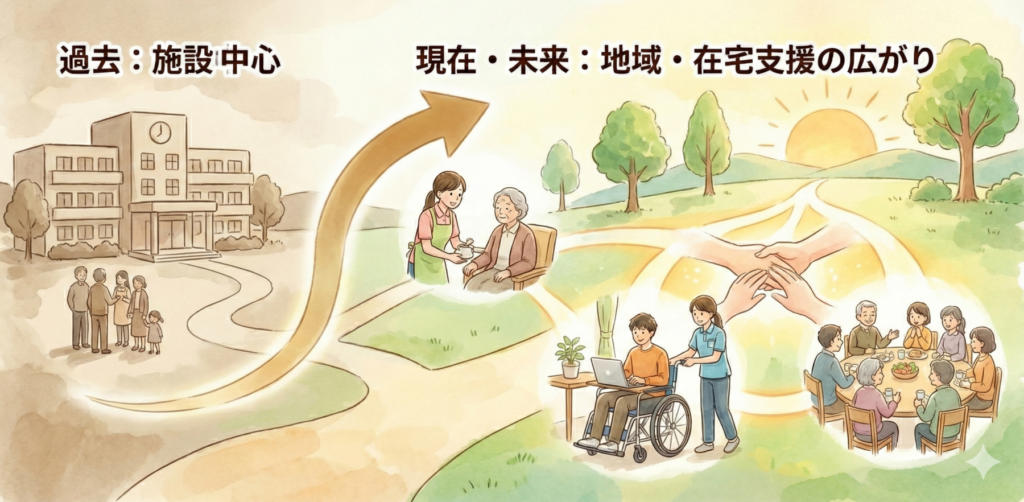

2.制度のあゆみ:在宅支援が広がるまで

在宅支援の制度は、いくつかの段階を経て現在の形へと発展してきました。

まず2006年以前、1990年代からパソコンやインターネットが普及し始めると、IT技術を活用した在宅就労の取り組みが少しずつ広がり始めました。この時点ではまだ公的な福祉サービスの制度ではありませんでしたが、障害の特性によって事業所に通うことが難しい方々のために、すでに在宅での就労支援の試みが存在していました。

その後、2006年(平成18年)に「障害者自立支援法」が施行され、在宅での支援が初めて公的報酬の対象となりました。しかし、この段階では在宅支援が「施設外支援」の一形態とされたり、年間180日までという日数制限があったり、就労移行支援は対象外であったりと、いくつかの制約がありました。

続く2012年(平成24年)には大きな前進があり、在宅支援が「施設外支援」とは別枠として位置づけられ、日数制限が撤廃されました。ただし、この時点でも就労移行支援はまだ対象外という課題が残っていました。

そして2015年(平成27年)、ついに就労移行支援も在宅利用が可能となり、就労系障害福祉サービス全体で在宅支援が選択できる現在の制度が整いました。

3.在宅支援が必要とされている背景

近年、在宅でのサービス利用が急速に広がった背景には、制度・技術・社会・経済という4つの要因があります。

・社会の変化(Society):コロナ禍により在宅ワークが福祉分野でも定着

・技術の進化(Technology):チャットやオンライン会議システムなどにより遠隔支援が容易に

・経済の動き(Economy):外部委託の増加、企業の社会的責任の意識の高まり

・制度の整備(Politics):日数制限撤廃、対象サービス拡大

4.在宅支援がもたらす効果と留意点

在宅での支援は、通所に伴う身体的・心理的負担を軽減し、安定した活動継続を可能にします。通所のみでは活動日数が限られていた利用者が、在宅を併用することで活動量を増やし、就労につながった事例もあります。

また、ICTを活用したコミュニケーションにより、対面では伝えにくい不安や困りごとを把握しやすくなる側面もあります。一方で、形式的な対応にとどまらず、相談しやすい関係性を築く工夫や、職員のICT活用スキルの向上が欠かせません。

こうした取り組みは、将来のテレワーク雇用を見据えた訓練環境としても位置づけられます。そのため、訓練状況や成果を記録し、支援の質を客観的に示す体制を整えておくことが重要です。

この仕組みは、利用者の自宅に事業所のサテライトオフィスを設けるようなものとも言えます。安心できる環境でICTを活用しながら自立に向けた土台を育てることも可能となります。

クラウド型記録システムを在宅支援でも活用することは、これまで積み重ねてきた支援を土台に、その幅を広げていく取り組みです。支援者の目と手を自宅まで届ける現実的な手段として、また霧の中を進む航海にレーダーを備えるように、データに基づく支援は、通所・在宅を問わず確かな方向性を持った関わりを可能にします。

5.最後に:自分らしい働き方を選ぶために

在宅支援制度は、制度整備と社会環境、ICTの進展を背景に進化してきました。在宅でのサービス利用は、障害のある方が自ら働き方を選択するための積極的な手段として位置づけられます。

一方で、主体的な選択として活用される場合もあれば、やむを得ず選択される場合もあります。

個々の状況を丁寧に見極め、在宅支援終了後を見据えた支援方針を検討しておくことが重要です。

参考資料:厚生労働省 『就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン(令和3年3月)』

現場の負担を抑えつつ支援の精度を高める一助として、クラウド型記録ツールの活用を検討してみてはいかがでしょうか。「かんたん支援記録カンタン支援計画」を用いた、在宅支援における具体的な運用方法については、こちらをご覧ください。